ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)

第1部 本

生物・進化

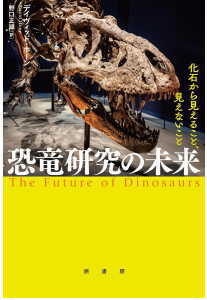

恐竜研究の未来(ホーン)

『恐竜研究の未来:化石から見えること、見えないこと』2025/7/18

デイヴィッド・ホーン (著), 野口 正雄 (翻訳)

(感想)

恐竜の色は? 卵や巣の形は? どこまでわかっていて、どこからが謎なのか。そして謎はどこまで解けるのか? ……恐竜研究の最前線を紹介しながらも、「知っているつもり」だった恐竜像を一新してくれる本で、主な内容は次の通りです。

まえがき

序章

第1章 絶滅

第2章 起源と関係

第3章 保存

第4章 多様性

第5章 進化のパターン

第6章 生息地と環境

第7章 解剖学的特徴

第8章 力学と動き

第9章 生理学

第10章 外被

第11章 外見

第12章 生殖

第13章 行動

第14章 生態学

第15章 恐竜の子孫たち

第16章 研究とコミュニケーション

第17章 コーダ

参考文献

恐竜については博物館などでよく見るので、かなり分かってきているのかと思っていましたが、「まえがき」によると、実はあの有名なティラノサウルスでさえ、研究対象となる質の良い骨格は25体ほどしかないという現状にあり、分かっていないことの方がずっと多いようです。

それでも「序章」によると……

「(前略)現在では、中国やブラジルで目を瞠るような保存状態の羽毛恐竜の軟組織が発見されており、高解像度の画像撮影技術を併用することで、少数の恐竜について色素や模様の痕跡を識別できるようになっている。」

……今後の研究には期待がもてる状況にもあるようです。

「第3章 保存」にも次のように書いてありました。

「(前略)化石記録は非常に多くの標本をもたらしてくれるにも関わらず、いくつかの重要な領域でもどかしいほどデータが欠落している。骨には軟組織が残されておらず、骨がごちゃまぜになっていたり、部分的に失われていたりすることがあり、軟組織が残っている場合でも、骨は多くの場合押し潰されている。砂漠からは非常に多くの化石が得られているが、島嶼や多雨林のものはほぼないに等しい。小型の恐竜や非常に古い恐竜の化石は不足しており、ほとんどの種はいまだに骨格ひとつだけしか発見されておらず、性差や成長の仕方に関する情報を引き出すのにはほとんど役立たない。

大いに期待が持てる面もある。年々発見される標本は増えており、良質な現場が発見され、また標本を発掘し、保存する能力が向上しており(現場と博物館で)、このため私たちの知識は常に増えていくだろう。」

*

恐竜などの化石は、進化のパターンを教えてくれます。

「環境の変化はそこに生息する種や系統に深い影響を及ぼす。海面が上昇すれば、集団が分裂し、おそらくかつての分布範囲とはかなり異なる条件に、ごく少数の個体のみが残される可能性がある。逆に海面が低下すると、今度はふたつの地域がつながり、新たな競争相手、捕食動物、病気が一方の地域からもう一方の地域へと移動し、在来種にかかる進化圧が劇的に変わる可能性がある。こうしたイベントは不可避的に影響を受ける種に進化論的変化を、また解剖学的構造や行動に変容をもたらす。このため影響を受けた種は進化してまったく新しい系統を生み出すこともあれば、逆に絶滅することもある。

化石記録は一般にこの種の進化パターンを調べるのに適している。数千年の期間にわたって諸系統に生じていることを調べ、大型化しているのか、小型化しているのか、動きが遅くなっているのか、多様性が増しているのかなどを理解することができるためだ。」

……確かに、その通りですね。

残念ながら恐竜の化石はあまりたくさん発見されているわけではありませんが、「第7章 解剖学的特徴」では……

「たとえば大腿部が短いが脚全体が長いことは移動速度の速さとの相関性が高く、このため骨が数個しかなくてもその恐竜が速く走れたことを割り出せる。」

……などのことが推定でき、また「第8章 力学と動き」では……

・「(前略)骨に見られるさまざまな痕跡の大きさ、形状、位置から筋肉群が付着していた位置がわかり、また鳥類や爬虫類と比較することが、その筋肉群がどれほどの大きさだったのか、またどの筋肉群がどの行動を取るのに役立っていたのかを解明するのに役立つ。きわめて保存状態のよい化石からは骨と主要関節の間にあったはずの軟骨塊の大きさを知ることができ、この情報から関節部のさらに正確な比率を導き、その関節にかかっていたであろう荷重の大きさ(したがって体重)の計算が可能になる。」

・「生体組織には力学的な限界があり、動物が成長を続ければ、どこかの時点で心臓が血液を動かし、肺が酸素を取り込む限界、またそのような巨大な体に栄養を与えるだけの食物を見つける能力の限界、あるいは動物を動き回らせるための筋肉の限界に突き当たる。」

*

さらに「第13章 行動」では……

「(前略)多様な獣脚類が体内に他の恐竜の骨を持つ状態で発見されており、そこから彼らが何を食べていたのかがわかるし、またさまざまな植物恐竜の骨に獣脚類の歯が食い込んでおり、その周囲に攻撃を生き延びたことを示す治癒の痕跡を示す例が発見されている。」

……この他にも。次のようなことも分かっているようでした。

・「(前略)ほとんどの恐竜は、最大級の種であってもしばしばさしわたし数ミリしかない微細なうろこで網状に覆われていた。」

・「恐竜に唇がなければ歯にはエナメル質がないはずなのだが、実際には恐竜の歯には十分なエナメル質の層があり、このことから歯が保護されていたこと、したがって唇が存在していたことが示唆される。」

*

『恐竜研究の未来:化石から見えること、見えないこと』……科学がどこまで恐竜を再現できるのかについて詳しく紹介してくれる本で、とても興味津々でした。

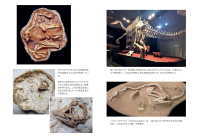

特に冒頭の8ページのカラー写真群には、皮膚のうろこ・羽毛のような繊維が残っているプシッタコサウルスの標本や、琥珀の中の恐竜の羽毛、目・鼻道・脳・筋肉などが復元されたアロサウルスのイラストなど、とても貴重なものが多数あり、とても見応えがあります。

恐竜が好きな方は、ぜひ読んで(眺めて)みてください☆

* * *

なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。

Amazon商品リンク

興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)

『恐竜研究の未来』